Oliviero Rossi

Psicologo, psicoterapeuta

“INformazione Psicoterapia Counselling Fenomenologia”, n°3 gennaio – febbraio 2004, pagg. 12-23, Roma

… la Realtà è come l’immagine di noi stessi che sorge in tutti gli specchi, simulacro che esiste per noi, che insieme a noi arriva, gesticola e se ne va, e tuttavia basta andare a cercarla per incontrarla ogni volta.

J. L. Borges

Mi affascinano il tema della perdita della memoria e i paradossi che ne conseguono. Ad esempio, l’angustia del presente di chi ha perso la memoria del suo passato; oppure lo strano modo di vivere il presente delle persone che hanno perso la memoria a breve termine: come una sorta di sogno senza sognatore.

Senza scomodare O. Sacks o J. L. Borges, in realtà non è necessario andare a rovistare tra casi clinici di nicchia o tra giochi mentali di specchi. Basta andare nella piazza di qualunque paese, più è piccolo più il fenomeno è evidente, per notare il degrado della memoria biografica della piccola storia; quella fatta degli eventi vissuti all’interno della comunità che anima la vita del paese, tra i muri dei vicoli, nei sentieri delle campagne o dei monti.

Questa perdita di memoria è segnalata da vari indicatori che, più o meno, hanno a che fare con la cessazione della possibilità di narrare in una dimensione transgenerazionale, sia da parte dei giovani verso le generazioni precedenti che viceversa. Si potrebbero prendere in considerazione diversi fattori, ma forse è più semplice considerare che questa assenza di comunicazione abbia a che fare con la noia; noia in un senso ampio, che abbraccia la stanchezza di ascoltare racconti ripetitivi o che narrano di cose che non si ha la possibilità di conoscere e/o di incontrare.

La vita cambia, e con essa la cultura che veicola il sistema dei bisogni e delle motivazioni; la forbice tra generazioni si allarga; quello che era vitale per la precedente diventa superfluo o inutile per la successiva.

E’ un bene o un male? E’ semplicemente un dato di fatto, in un certo senso sempre accaduto.

Michelangelo lavora alla Pietà Rondanini fino a pochi giorni prima della morte. L’artista ha ottantanove anni. Verdi ad ottanta rivoluziona il suo stile musicale e tematico col Falstaff. Sono due esempi di straordinaria creatività in età avanzata. Se ne potrebbero fare tanti altri e non necessariamente legati a personalità d’eccezione. In altre parole, non è affatto vero che la vecchiaia debba essere necessariamente la stagione triste del declino, della rassegnazione, della contemplazione desolata di una vita tutta già accaduta.

Questo, ovviamente, non significa ignorare la fisiologia del processo dell’invecchiamento, ma semplicemente mettere l’accento sui modi e le possibilità che abbiamo di fare della vecchiaia un momento peculiare della nostra vita in cui poter continuare a sentire e ad apprezzare il piacere di esistere.

Per far questo, abbiamo cercato nella storia dei luoghi e nel territorio spunti di riflessione e di animazione sociale col fine di creare un intervento applicativo, di tipo interdisciplinare, in grado di rappresentare un’opportunità d’incontro e di condivisione.

Il progetto, realizzato la scorsa estate a Petrella Salto, ha voluto offrire un contributo concreto a questa esplorazione dei modi in cui l’esperienza dell’essere anziano può felicemente accompagnarsi a sentimenti di soddisfazione personale e di condivisione di un’esperienza creativa.

Nostro punto di partenza è stato la considerazione di un fatto oramai fin troppo frequente: la perdita delle memorie degli anziani. La cultura orale è veicolata da figure non più autorevoli come tempo fa, e le storie, tramandate ai giovani, vengono considerate da quest’ultimi storie marginali in quanto raccontate da figure marginali. I nonni parlano ai nipoti dei carretti che dovevano trasportare per chilometri e chilometri, quando il loro problema attuale è comprare il motorino; parlano delle lettere d’amore che si scrivevano, oramai dimenticate a favore di un metodo di comunicazione più rapido, internet.

Per la maggior parte della gente, l’incontro con i propri vecchi avviene intorno ad una tavola: il pranzo domenicale, quello per il compleanno, la cena di Natale. Per non parlare dei pranzi in occasione di battesimi, comunioni, matrimoni, in cui si raccoglie per definizione l’intero nucleo familiare. All’interno di questi contesti, le storie di vita dei nostri nonni si trasformano in racconti sentiti e risentiti e, di conseguenza, privati del patrimonio emotivo che veicolano.

Mettere in piazza gli archivi fotografici, sia quelli familiari sia quelli conservati dalla comunità, raccogliere le storie degli anziani del paese per costruire intorno ad esse una mostra fotografica, ha rappresentato il desiderio di trasformare, di far diventare positiva questa caratteristica “ripetizione” senile vissuta spesso come fastidio. La tendenza dei vecchi è quella di raccontare sempre le stesse storie, storie che spesso hanno a che fare con aneddoti o episodi della loro giovinezza, legati ad un periodo storico e a dei luoghi fisicamente trasformati o completamente stravolti nel corso del tempo; ad arti e mestieri ormai inesistenti; oppure a persone un tempo rappresentative per la comunità ma che ora sono quasi dei personaggi da favola per le nuove generazioni.

In questo modo il racconto, da semplice e pedante ripetizione degli stessi ricordi già ascoltati e ri-ascoltati, diventa positivo, cambia di segno appunto, in quanto indispensabile per realizzare qualcosa di nuovo e mai sentito prima: una nuova storia, che nasce dalla rielaborazione creativa operata dalla comunità. Le storie private, personali, diventano il materiale vivo ed emozionante di una storia che non è più di qualcuno ma di tutti. Al posto del solito gruppo familiare, gruppi allargati in piazza e nei vicoli che hanno ospitato le scene di vita e che hanno creato quei ricordi; al posto dell’ascolto passivo, libertà di cucire insieme episodi diversi, mischiare le situazioni, prendere un suggerimento di qua, un ricordo di là. Ciò che avviene è un rinnovamento, risultato della riconversione attiva e creativa della nostalgia.

Abbiamo voluto prendere quello che c’è di socializzante nel momento conviviale, estrapolarlo dall’ambito familiare, e farne la base del nostro progetto. Negli obiettivi abita anche, infatti, il desiderio di creare un ponte, un passaggio tra le esperienze di vita di generazioni apparentemente lontane e non-comunicanti: l’idea è di rubare memoria storica agli anziani, di cui essi sono ricchi, e donarla ai giovani per mezzo di un processo di risocializzazione attiva che passi attraverso la solidarietà in situazioni che promuovano l’empatia.

Il cambiamento di segno è avvenuto a più livelli: la marginalità di chi ricorda è stata trasformata in centralità, il disinteresse di chi ascolta in curiosità, la noia in divertimento.

Una storia può essere raccontata a tanti livelli: c’è il racconto “colto” di tipo politico-economico, oppure quello storico-culturale (storie di personaggi importanti del paese). Ma quello che a noi interessa maggiormente, come psicologici e gestaltisti, è il punto di vista emotivo, ed il ri-orientamento cognitivo che ne consegue, nascosto dietro ad ogni storia; è il valore che ogni storia possiede anche se dimenticata, o meglio ricordata da persone che vengono dimenticate.

Il counsellor in campo

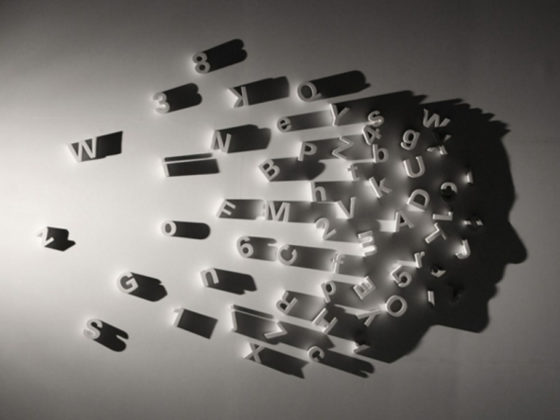

La fotografia è metafora del congelamento dei dinamismi. Nella sua fissità può rendere esplicito ciò che c’è di rigido in un comportamento.

Ogni volta che ci cimentiamo in qualcosa di nuovo, mettiamo anche in atto qualcosa di fisso (credenze, stereotipie, copioni di vita…) che ci facilita, rendendo in qualche modo meno estranea, meno “ostile”, la novità. La fotografia mostra quello che rimane di fermo, di stereotipato, di messo in posa (davanti all’obiettivo, come alla vista degli altri). In un certo senso, estrae l’immobilità contenuta nel flusso degli eventi.

L’immagine fotografica è già di per sé un evocatore. Nel momento in cui la guardo mi evoca sentimenti, vissuti…(per esempio, quando guardo la fotografia che ho scattato davanti alla Tour Effeil, mi tornano in mente le sensazioni di quel momento, ricordo il vissuto con cui ho dato senso e ho riempito il metallo della torre).

Il gioco è quello di sfruttare l’immobilità del momento di vita congelato nella fotografia per favorire operazioni di movimento di risonanze emotive veicolate da improvvisazioni e drammatizzazioni.

I nostri counsellor, nel prepararsi, hanno iniziato con un lavoro di esplorazione di se stessi.

La prima fase si basa sulla scelta di alcune fotografie personali che, come tutte le raccolte di foto, non fanno altro che presentare delle istantanee fisse. Le istantanee selezionate creano una sorta di biografica per immagini in quanto vengono scelte quelle più significative per la propria vita (circa 15 foto). Di per sé, le foto non contengono ancora un filo conduttore narrativo.

Il secondo passaggio consiste nello svolgere un lavoro di ricostruzione narrativa delle 15 immagini scelte. Nel momento in cui le istantanee diventano frasi di un racconto, cominciano a perdere la loro fissità. L’operazione narrativa permette, infatti, di costruire un senso mobile in quanto ogni racconto può essere raccontato in infiniti modi diversi.

Il videoterapeuta ha il compito di favorire questo gioco di infiniti racconti. Ciò non significa esclusivamente muoversi in un relativismo narrativo fantasioso, ma condurre le operazioni di costruzione narrativa su un terreno segnato da sfumature di realtà (tra i vari dinamismi figura-sfondo), come se ogni fotografia fosse un campo dinamico in cui operano i movimenti figura sfondo. Qui sta l’abilità del videoterapeuta.

Il lavoro è a più livelli: o si considerano gli elementi di una singola fotografia, oppure le foto come elementi di un insieme complessivo.

La disposizione, già di per sé, descrive qualcosa in quanto è in grado di offrire dei grossi imput sull’ordine cronologico (ad es. se c’è n’è uno o meno), sulla collocazione delle masse nelle fotografie (ad es. assenza di persone), sulle disposizioni cromatiche (ad es. passaggi di foto dal bianco e nero al colore e viceversa, foto colorate molto vecchie o ritoccate).

Da una parte si lavora sull’insieme delle foto (che già di per sé ha una potenza evocativa in grado di rappresentare il compimento del lavoro); dall’altra, viene posta l’attenzione sulla focalizzazione di una serie di elementi fotografici che emergono dallo sfondo.

Di solito vengono messi in evidenza gli elementi mancanti, le strane ricorrenze da una foto all’altra (ad es. tutti ridono, io sempre serio e teso; tutti si abbracciano, io sto sempre in disparte), oppure uno strano assottigliarsi di contatto tra le foto iniziali e quelle finali (ad es. le foto iniziali rappresentano tutte situazioni di gruppo, quelle finali situazioni di solitudine). Ognuno di questi particolari viene mostrato agli occhi della persona che sta lavorando con la propria biografia. Viene riproposto come evocatore di contenuti emotivi, cognitivi, prossemici, relazionali. Quello che è importante è focalizzare l’attenzione delle persone su quei particolari che, nel divenire della relazione terapeutica, risultano essere chiaramente inconsapevoli per il cliente (es. un particolare gesto, la ricorrente solitudine…).

Il lavoro non consiste semplicemente nel dare risalto a quegli elementi che sono stati negati, rimossi, messi sullo sfondo dalla persona in quanto incongruenti con la storia ufficiale che si racconta della sua esistenza. La riapertura della consapevolezza di questi elementi incongrui, dimenticati, non visti, apre alla possibilità di poter in qualche modo riscrivere il proprio copione di vita; di prendere contatto con quelle possibilità che continuamente mi nego, pensando mi siano state negate, e continuamente non vedo nel mio presente. Il lavoro individuale sta nell’aprire le possibilità narrative.

L’insight, la presa di consapevolezza, possono far pensare che il lavoro sia concluso. In realtà, questo intervento sull’individuo rappresenta la chiave per dare inizio alla trasformazione del vissuto biografico, di memoria, di acquisizione di insight, in un dono per il gruppo. Lavorando infatti con la parte più intima della propria storia, la persona rende i propri vissuti stimolo per un’azione teatrale. Un teatro fatto d’improvvisazione; un contenitore “spettacolare” che ospita la vita dell’individuo e capace di dar forma emotiva e cognitiva alle evocazioni che, in un certo senso, esplodono dal racconto. Il gruppo, attraverso l’improvvisazione teatrale, ha il compito di restituirle in forma artistica sia ai partecipanti stessi che al protagonista. I tempi di questa traduzione sono molto veloci.

Questo è il lavoro di training, svolto ad un livello di rielaborazione e di profondità più intenso, che è servito come formazione per gli operatori; loro stessi, con le persone del luogo, hanno creato una versione soft per gli abitanti di Petrella.

Gli operatori hanno in prima persona vissuto la rielaborazione emotiva che nasceva dalle fotografie e dalle storie di vita degli abitanti. Tale rielaborazione ha permesso un lavoro di costruzione teatrale che ha dato vita a delle brevi performance (tra i 5 e 10 minuti) che nascevano dalla evocazione dei pannelli.

Queste storie “piene” di vita sono state ricevute come un dono. Il destinatario del dono, a sua volta, ha offerto un evento: ha offerto, cioè, la possibilità di trasformare il dono ricevuto dal passato in qualcosa che avviene nel presente. Le storie, descritte da fotografie appiattite emotivamente e oramai depositate nei cassetti, acquistano volume emozionale, tridimensionalità, attraverso la rielaborazione delle persone che le hanno ascoltate.

La figlia di N. rivede, attraverso la rappresentazione, attraverso cioè un veicolo vivo emotivamente, quello che sua madre racconta di sé come ha fatto mille volte. Il racconto diviene di nuovo udibile perché esce dalla dimensione di scontatezza, di passato; perché nel momento in cui viene “sentito” da altri, viene nuovamente ascoltato.

La rappresentazione, ancora una volta, mette in scena la magia del teatro, il “come se” evocante.

Percorso biografico

Da una parte, ci sono dei lavori che partono da vissuti, o da qualcosa di per sé già traccia di vissuti. La fotografia, infatti, rappresenta un’immagine statica, ma di un’ impronta di vita; già contiene in sé qualcosa di vitale, di potenzialmente emotivo o comunque di vissuto, se non altro perché è un momento della propria esistenza fotografato, congelato, fermato.

Ma c’è un’altra modalità di lavorare con le immagini, con il territorio. Ovviamente, l’intervento realizzato a Petrella è un’ elaborazione, o un’ applicazione di strumenti, che può essere utilizzata in altri contesti, più terapeutici o meno. Nell’ elaborazione antropologica sociale, nell’ operazione di recupero delle memorie, dei vissuti e dei luoghi di tali vissuti, abbiamo fatto degli aggiustamenti. All’interno di questi aggiustamenti, è stata utilizzata una modalità che abbiamo chiamato percorso biografico. Se l’ applicazione di cui parlavamo precedentemente aveva come elemento catalizzante le storie vissute o le tracce di storie (le fotografie di famiglia o l’intervista biografica), il percorso biografico, invece, nasce da stimoli che, di per sé, non rappresentano già una storia (ha inizio, infatti, dall’osservazione di foto decontestualizzate), ma che permettono di ospitare qualcosa che, nel corso del lavoro, diventa un racconto.

Giochiamo molto su un aspetto teatrale. C’è uno stravolgimento del palcoscenico, intendendo con la parola palcoscenico non esattamente il palcoscenico ottocentesco o la ribalta, ma semplicemente lo spazio scenico, il luogo della rappresentazione. Tale spazio diventa uno spazio di tipo “misterico” in quanto giochiamo effettivamente con il mistero, con il passaggio per vari ambienti e con la possibilità di vedere a distanza attraverso vari mediatori.

Praticamente, abbiamo allestito uno spazio di ingresso; proprio come una specie di camera iperbarica in cui viene raggiunto un certo livello di pressione. In questo luogo di passaggio avviene già, in un certo senso, una prima attivazione a più livelli: un’ attivazione in qualche modo di interesse e un’ attivazione, se non proprio emotiva, simile ad un riscaldamento. In breve, questo ingresso è un ingresso un po’ platea e un po’ palcoscenico in quanto abitato dal pubblico (il quale si ritrova davanti ad una serie di pannelli su cui sono attaccate varie fotografie decontestualizzate). Parliamo di fotografie decontestualizzate in quanto esse ritraggono particolari del paese più o meno ampi, dettagli, scorci di panorama o architettonici senza alcun senso in particolare. A volte è difficile anche capire che cosa che rappresentano.

Tali immagini vengono proposte con la possibilità di essere scelte da colui che compirà questo percorso. La persona è una persona del pubblico, una persona del luogo che si propone abbastanza curiosa di partecipare. Un’equipe di facilitatori, di counsellor, lavora per dar vita a questo evento. Uno di loro ha il compito di servire un po’ da “Virgilio”, in quanto accompagnatore della persona nella scelta di un certo numero di fotografie (5 o 6). Gli viene chiesto di scegliere delle foto che in qualche modo lo incuriosiscono, gli muovono un po’ di interesse. “Virgilio” lo accompagna e parla con lui, compiendo una piccola operazione di pre contatto e aiutandolo a scegliere le foto. Accanto al pannello in cui sono attaccate c’è un televisore collegato ad una telecamera che viene utilizzata dal videoterapeuta. Quest’ultimo riprende tutte le operazioni compiute dalla persona (mentre sceglie, mentre pensa, mentre dialoga con il “Virgilio”). Una volta che ha scelto le fotografie il videoterapeuta la intervista. Successivamente, la invita ad entrare in una stanza il cui ingresso si trova vicino al pannello. Ovviamente l’intervista è un’intervista particolare, in quanto costruita in modo che l’intervistato parli come se parlasse a se stesso, al se stesso che neanche sa cosa accadrà nella stanza in cui entrerà a breve. Le domande sono del tipo “Che cosa ti aspetti da questa esperienza?” “Cosa pensi potrà darti?” “Cosa desideri da quello che stai per fare?”, “Cosa vorresti trovare?”. Gli si può chiedere, inoltre, un consiglio da dare a se stesso, o un invito o un buon augurio. E’ importante che, nel darsi il consiglio, si chiami sempre per nome: “Enrico ti consiglio di…” per esempio. Una volta compiuta l’intervista, la persona entra nella stanza accompagnata da “Virgilio”. All’interno della stanza ci sono altri tre o quattro counsellor che lo aspettano senza fare niente. “Virgilio” gli chiede di fissare su un pannello vuoto le cinque o sei foto scelte; gli chiede inoltre il perché della scelta di quella disposizione e che sensazioni prova nel mettere le foto nella successione in cui le sta mettendo. Viene poi invitato, una volta appese, a guardare le fotografie e, di nuovo, gli viene chiesto che cosa gli evocano, se ci sono dei ricordi, che cosa gli muove vedere quelle fotografie lì. Mentre la persona sta parlando, i counsellor che erano nella stanza iniziano ad improvvisare l’evocazione, la storia che nasce dal soggetto che osserva le sue scelte fotografiche. A quel punto accade qualcosa di particolare. La persona comincia ad accorgersi che le altre quattro persone che sono nella stanza stanno iniziando a mettere in scena un qualcosa, esattamente quello che lui sta evocando; non alla lettera quello che evocava, ma proprio le emozioni, il vissuto che in qualche modo è passato ai counsellor. L’improvvisazione è un’improvvisazione empatica, cioè un’improvvisazione libera (più o meno coordinata, perché in realtà non hanno nemmeno il tempo di mettersi d’accordo). E’ un evento che inizia ad avvenire e trova una miracolosa coordinazione, direttamente proporzionale alla capacità empatica di improvvisare su quella risonanza emotiva affettiva che viene percepita all’interno della stanza. La persona che ha messo le fotografie sul pannello comincia a diventare spettatore di se stesso, in un certo senso; non del se stesso che è possibile vedere in una fotografia, cioè della sua apparenza, ma del se stesso che emotivamente ha raccontato, del se stesso emotivo che ha espresso mentre parlava delle foto che aveva scelto.

Avviene questa rappresentazione, in cui il soggetto può scegliere se entrare o tenersi fuori, che diventa visibile sia per le persone che sono dentro sia per il pubblico fuori (ovviamente tutto quello che avviene nella stanza continua ad essere ripreso dalla telecamera, registrato sul nastro, e allo stesso tempo mandato in diretta sul televisore esterno alla stanza). E’ inutile precisare la grossa attivazione emotiva che avviene.

Ad un certo punto viene detto alla persona che può far terminare la rappresentazione in qualunque momento desideri; quando sente che quello che le persone stanno agendo, stanno rappresentando per lui, con lui, di lui e di loro, è sufficiente, quando sente che è stato toccato abbastanza, è lui a porre fine all’evento. A quel punto viene accompagnato di nuovo fuori dalla stanza e avviene un nuovo incontro. A parte il pubblico che ha assistito dal monitor, c’è l’incontro con se stesso, con il se stesso che è stato registrato. Lo spirito con cui viene fatto rivedere non è semplicemente quello di rivedere tutto quello che ha fatto, ma quello di interagire con un aspetto di sé, con alcuni aspetti. Ovviamente, l’interazione con l’immagine filmata è mediata dall’interazione con il videoterapeuta che in un certo senso, seleziona, propone alcuni dei momenti di ciò che è stato registrato. Il dialogo con l’immagine di sé prima o poi, riporta al sé iniziale, alle immagini riprese prima di entrare nella stanza, proprio quelle in cui il se stesso si dava dei consigli, parlava delle proprie aspettative, di cosa avrebbe voluto incontrare, trovare. A questo punto c’è un confronto con queste aspettative, con quello che è stato trovato o non è stato trovato, e la persona riceve il consiglio che si era dato all’inizio; questa volta però come fruitore, come persona che riceve un dono. Tanto più il consiglio era un vero consiglio, tanto più si trasforma in un reale dono che la persona riceve proprio dalla persona che, in fondo in fondo, gli è più vicina al mondo, se stesso (anche se è un se stesso di cinque/dieci minuti prima). Da un punto di vista temporale quell’immagine è passata, ma in qualche modo è particolarmente presente, come un’immagine nello specchio, la quale non può apparire se non nel presente.

Soltanto che è un’ immagine particolare. Se lo specchio mi rimanda soltanto ciò che io faccio vedere di me, (ossia il mio corpo, i movimenti che compio davanti ad esso, l’ espressione del mio viso…), l’ immagine che la telecamera mi propone è un qualcosa di sconosciuto, di dimenticato, di non visto, in quanto sganciata da quelle caratteristiche e da quei comportamenti che normalmente confermano il mio senso d’identità. In un certo senso, diventa autonoma, permettendo così un confronto tra l’immagine mentale che ho di me e l’ immagine della mia condotta visibile nella registrazione.¹

Essendo di fronte ad una rappresentazione di me parlante, che mi fissa negli occhi e mi parla direttamente, ho l’occasione di confrontarmi, emotivamente e cognitivamente, sia con possibilità nuove sia con l’ esperienza fatta; un’ esperienza che, in qualche modo, mi ha portato a tuffarmi, a dare senso a dei particolari che erano, come dire, senza un contesto, senza tempo, senza una narrazione propria (in quanto foto decontestualizzate). Ciò che era non significativo per me, in quanto stavo parlando di fotografie che non avevano senso, è diventato veicolo di un incontro, del mio sentirmi riconosciuto. Questo perché il mio parlare di me ha dato vita a delle azioni in cui è stato evidente il coinvolgimento di altri che non conosco, che non conoscono me e che mi hanno ascoltato nel mio raccontarmi; azioni che sono testimonianza vitale, agita, fatta di movimento, di calore, di sudore, di contatto; che non possono far altro che darmi la certezza che, qualunque cosa io abbia profondamente dentro, nel momento in cui la racconto, la esplicito, la narro (cioè la dono a chi mi ascolta) viene ad assumere una vita propria che, in qualche modo, mi rimette in contatto, in unione, con chi mi è accanto.

E’ evidente il parallelismo tra un’esperienza vissuta come evento, circoscritta nel tempo, molto coinvolgente e forte, e quello che può avvenire in una situazione familiare, in una situazione di comunità, nel momento in cui tiro fuori quello che è nascosto nei cassetti del mio cuore. Certo è ovvio, non si tratta di andare in piazza a lavare i panni sporchi, si tratta semplicemente di riconoscersi quella dignità di evocatore di storie che ha il diritto di esistere e di entrare nella relazione.

Nella relazione non possiamo fare altro che entrare attraverso un racconto verbale, attraverso un contatto (una carezza racconta tanto quanto una poesia). Non importa se il racconto è veicolato verbalmente o non verbalmente. Quello che importa è il senso, il significato, la dimensione narrativa, cioè vitale, che metto in una relazione. La narrazione, infatti, è fatta da eventi che nel loro interagire danno vita ad un qualcosa che può essere raccontato, in altre parole ricordato, proprio perché acquista un senso dato dalla correlazione tra i fatti.

A questo punto, forse, torniamo all’inizio di tutto il lavoro fatto a Petrella. Ci sono delle generazioni che hanno perso il contatto, che hanno perso la relazione tra loro, la relazione narrativa. Ci sono racconti che non vengono più ascoltati e c’è qualcosa che avviene che non è più visto dagli anziani; gli anziani non capiscono i giovani, i giovani non ascoltano più i vecchi. In mezzo ci stanno i così detti adulti che, in fondo in fondo, si muovono tra la critica nei confronti degli anziani (in quanto le aspettative che avevano nei confronti di quest’ultimi quando erano piccoli vengono ora disattese), e l’essere criticati dai giovani, in quanto loro stessi non corrispondono a quelli che sono i valori o le aspettative di una generazione che sta nascendo (sembrerebbe senza storia, in realtà semplicemente non ospitata dalle storie che li precedono).

In questa ottica, ciò che diventa importante è riuscire non tanto ad attivare delle emozioni, quanto a dar vita ad una narrazione, una storia, la quale contiene in sé la capacità “magica” di attivare le persone che la raccontano. E’ ovvio che la storia narrata è fatta da persone, ma è altrettanto ovvio che non appartiene più a loro; quella storia, infatti, può essere indossata da chiunque in quanto narrazione umana; all’interno di essa qualunque ognuno può sentirsi ospitato e riconoscersi.

E’ importante considerare il racconto come uno strumento che agisce aldilà delle stesse persone che l’hanno narrato, che gli hanno dato vita. Ciò è particolarmente evidente nel percorso biografico in cui piccoli eventi provenienti da più persone (sia da chi ha disposto e raccontato le foto, sia da chi ha agito da facilitatore trasformando le emozioni in improvvisazione mediata dall’empatia, sia dal videoterapeuta), si uniscono insieme a formare un’unica storia che ospita tutti. Quello che all’inizio era il protagonista entra dentro la stanza e interagisce con le persone che stanno improvvisando, vivendo delle emozioni che non sono più soltanto le sue (l’empatia non è a senso unico). Di chi è la storia? Oramai non si sa più. C’è un’interazione reciproca, una circolarità narrativa, emotiva, cognitiva. E’ questo l’ “evento biografico”, biografico non più perché della persona che aveva iniziato il lavoro, bensì perché “scrittura di vita” in cui gli elementi sono tutti partecipanti, compreso il videoterapeuta, il pubblico, i counsellor.

Il raccontare, infatti, “presume una relazione nella quale tra l’io e l’altro si instaura un rapporto potenzialmente ristrutturante. Ricostruire una storia diviene, dunque, un costruire insieme un tratto di vita, rimodellare parti di sé e delle rappresentazioni della propria identità e del proprio contesto sociale.” ²

La storia ha raccontato le persone, in quanto è diventata patrimonio di tutti i presenti; né solo di chi la ha raccontata, né solo di chi la ha agita, né solo di chi l’ha vista da fuori attraverso la mediazione dell’occhio della telecamera. In un certo senso, è quello che accade ogni volta che si ascolta una sinfonia: in realtà non ascolto il violino, ascolto la musica. Non ascolto la fatica e la concentrazione di chi sta ascoltando; certo, se non ci fossero la fatica e la concentrazione non ci sarebbe neanche la musica, ma io ascolto l’evento musica che pervade, possiede, è qualcosa che è aldilà del suonatore, dello strumento.

Ciò che è importante è che questa operazione dà valore a qualunque elemento che all’inizio appariva senza alcun valore.

Ogni volta che qualcosa di mio, che all’inizio sembra insignificante, inizia ad acquisire valore, a veicolare ricchezza, a contenere vita, io inizio a riconoscermi un po’ di quel valore; soprattutto se la cosa insignificante l’ho tirata fuori da dentro la mia testa, da dentro la mia storia. “A quanti episodi, a quante possibilità non dò valore! Quanti desideri ho che ho messo da parte perché li considero senza valore!” (non dando valore a me stesso, poi, inizio a dare valore a quello che credo gli altri credano vada fatto, in modo tale da poter essere alla loro “altezza”). Pesco dentro di me pensando di trovarci qualcosa che non è niente di più importante di un granello di sabbia; ma nel momento in cui su quel granello di sabbia comincio a metterci altri insignificanti granelli di vita, piano piano scopro che questi granelli di vita non li posso più considerare insignificanti se in grado di muovere tutto l’evento (tutto l’accadimento che si appoggia a quelle 5/6 fotografie, per altro nemmeno mie e che quindi nemmeno mi appartengono più di tanto). Ma, semplicemente, gli ho dato un pizzico di valore perché mi sono permesso di lasciarmi incuriosire da immagini senza senso. Quella che è un’immagine senza senso che non ha altro valore se non il fatto che gli ho concesso un pò della mia curiosità, comincia a veicolare fatti, brandelli, pezzettini della mia vita e mentre ne parlo, comincio ad organizzarmi, a dargli il valore, la possibilità di incuriosirmi (e io non provo curiosità per quello che conosco ma mi incuriosisco di quello che non conosco, di qualcosa che è profondamente mio); inizio a guardarla da un punto di vista diverso, e quindi noto qualcosa di diverso, di nuovo, di cui non tenevo conto. Scopro anche, e lo testimonia il gruppo di persone che è accanto a me, che quelle cose incuriosiscono pure loro, al punto da muovere, da creare, da dar vita a un piccolo avvenimento creativo, “teatrale”; ma non è teatrale in senso classico, è teatrale nel senso di azione scenica, in cui la scena è in qualche modo composta da quei granelli di vita all’inizio senza importanza, che io ho esplicitato rendendoli racconto. Acquistano valore, energia, possibilità di muovere eventi e accadimenti che, a loro volta, muovono anche me in quanto inizio ad interagire con delle persone, a sudare, piangere, ridere, cambiare colore, cioè sono vivo.

Normalmente si rischia per qualcosa che si pensa abbia valore. Si rischia un piatto importante se abbiamo qualcosa di grosso in mano, ma se non c’è questa possibilità di importanza, che mi muovo a fare? Il copione non importa quanto sia stantio, dà sicurezza. Come posso rischiare una modalità diversa, uscire dal mio copione di vita più tranquillo, se non vi riconosco una posta interessante?

Esco fuori e trovo l’immagine di me che, di nuovo, mi dà il consiglio che mi aveva dato all’inizio; che mi ricorda anche quali sono i miei desideri, che cosa mi aspetto da quello che non conosco; e posso rispondergli, posso io dare un consiglio a lui.

¹ cfr. Rossi, O., La videoterapia nella relazione d’aiuto, Informazione psicoterapia counselling fenomenologia, vol.2, Roma 2003, pp.30-35.

² Venturini, R., Coscienza e cambiamento, Cittadella Editrice, 1995, pp.56.